日本酒輸出額・量ともに前年超え! オーストラリア市場は?

日本酒造組合中央会は2月7日、2024年の海外市場への日本酒輸出に関して、輸出額・輸出量ともに昨年を上回ったことを発表しました。同会・宇都宮理事によると、コロナ後の物流の混乱・在庫過剰などの影響が解消しつつあり、市場には明るい兆しが見えているとのことです。またオーストラリアに関しては、輸出額が前年比21.4%増、輸出数量が27.4%増と大きく拡大していることがわかりました。日本酒輸出市場の動向や課題とともに、オーストラリアにおける日本酒市場の今後の展望について考えてみたいと思います。

日本酒造組合中央会 宇都宮理事

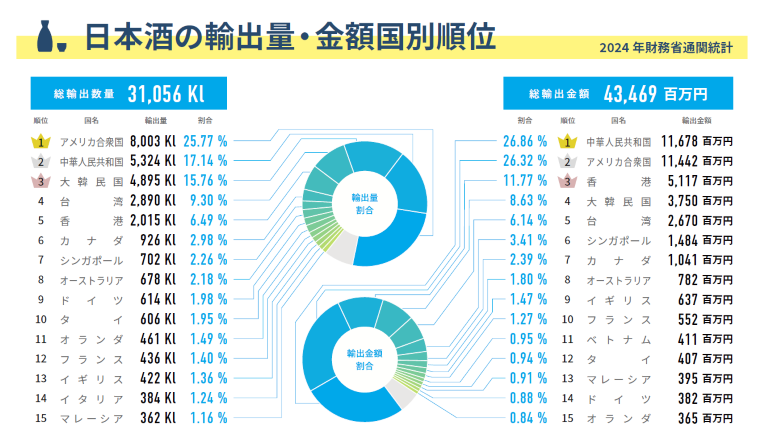

2024年度日本酒輸出市場の動向

輸出額・数量ともに昨年を上回り、輸出国数は80か国に!

経済不況のため中国・香港への輸出が減少したとは言え、世界全体で見ると、輸出額は昨年から5.8%増の434.7億円、輸出量は6.4%増の3.1万㎘と、ともに増加傾向にあります。アメリカが昨年、輸出量23.1%増となる8000㎘を記録したほか、カナダでも38.1%増と北米市場が拡大したことが要因となっています。

最大市場は中国・アメリカ

最大の市場は中国とアメリカで、香港も入れた3地域で輸出金額の65%を占めています。さらに4位以下の韓国、台湾、カナダ等を入れるとさらに金額は拡大し、アジアと北米だけで約9割に達することが明らかになりました。

これらの結果を踏まえ、日本酒造組合中央会は今後、輸出先国・地域を多角化し、安定的な輸出額増加を戦略的にはかることが重要だと述べました。オーストラリアは世界8位ではあるものの、輸出額は昨年から21.4%増えており、準重点国に策定されました。

輸出が伸びた背景

日本食ブーム

世界的な日本食ブームの影響で、日本酒の認知度は徐々に上がりつつあります。特にワイン文化が浸透しているドイツ・フランス・イタリアでは、過去最高の輸出額を記録。富裕層向けレストラン(ファンダイニング)で新たに日本酒を提供する機会や、コース料理とのペアリングとして日本酒が望まれることも増えているようです。この流れがより深く広く、拡大していくことが期待されています。

「伝統的酒づくり」がユネスコ無形文化遺産に!

(参考:国税庁)

昨年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。日本の気候風土に合わせて築き上げられてきた酒造りの技術が世界から評価されたことで、日本酒の国際的な注目度も上昇。今後の海外普及に向け、さらなる足掛かりにもなるでしょう。

オーストラリア市場の現状

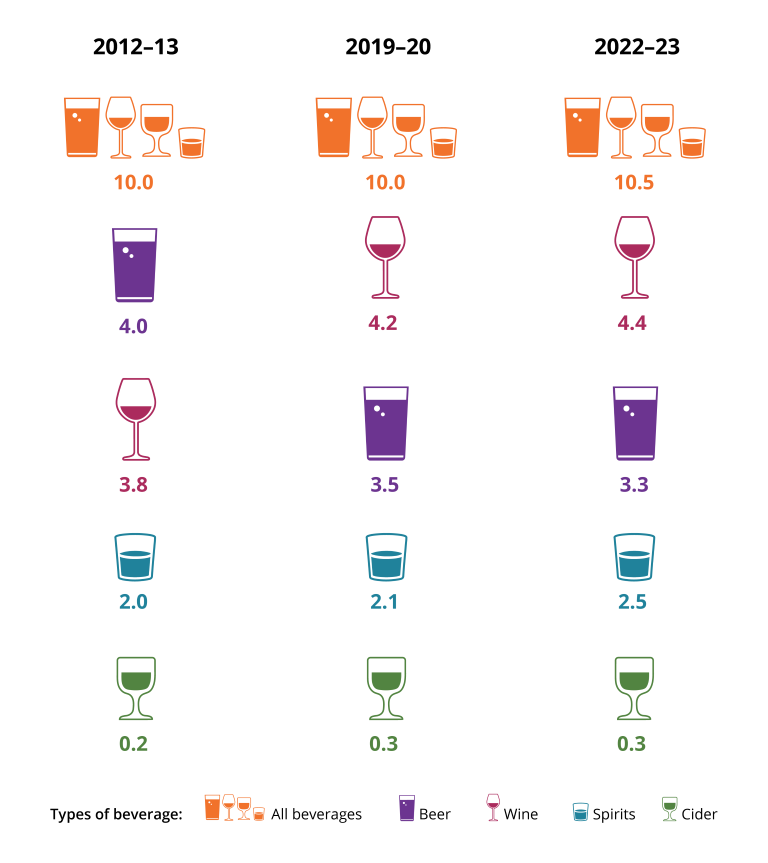

オーストラリア人とアルコール

酒類別1人当たりアルコール消費量 (リットル )

(参考:AIHW 2024. Alcohol available for consumption in Australia)

オーストラリア保健福祉研究所のデータによると、上記の図のように、これまでオーストラリアで最も多く飲まれていたのはビールでした。しかしここ数年、ワインが手軽に手に入るようになったことでワインの消費量がビールを上回り、2022年~2023年には全飲酒量の4割以上をワインが占めるようになりました。また、オーストラリアではワインをたしなむことが週末プランのひとつにもなっており、ファームのあるワイナリーで1日を過ごすという休日や旅行が好まれているほど。

日本酒はまだこれらと張り合えるほどの消費量はありませんが、今後流通が増えて身近になれば、より親しまれることが予想されます。

日本酒イベントが活発!

円安・インフレにより海外イベントが減少傾向の中、オーストラリアでは日本酒のイベントが活発に行われています。

昨年シドニーとメルボルンで開催された酒フェスには、合わせて約13000人が来場。日本酒を中心とした酒類売上は合計で約9700万円に達し、BtoB商談会も行われました。個人の来場者の中には、日本への旅行をきっかけに日本酒をたしなみ、愛飲しているという方も。また、日本酒だけでなく和食や日本文化に興味を持つ人々の姿も見られ、盛況を博しました。今年はメルボルン、シドニー、ブリスベンの3都市での開催が予定されており、合わせて18000人の来場が見込まれています。

※昨年シドニーで行われた酒フェスの詳しいレポートは、以前の記事をご覧ください。

オーストラリア経済は好調で、日本酒市場も成長中

現在オーストラリアでは、日本食レストランでの提供を中心に、日本酒の消費が拡大しています。酒類販売店でも扱いが増えており、徐々に認知度も上がりつつあります。

「オーストラリア経済は好調で、日本酒市場も成長を続けています。販売経路の多様化が進み、現地では日本酒イベントが活発に行われていると聞いています。今後も引き続き、日本食レストランや現地の流通業者、日本のメーカーなどが協力し、さらに市場を拡大していく形になるのではないでしょうか。現在は企業を中心としたプロモーションが主流ですが、今後はオーストラリアやニュージーランドを視野に入れた展開も検討できればと考えています」(宇都宮理事)

インバウンド消費に対する取り組み

日本の酒情報館 今田館長

訪日外国人観光客は2024年、年間3600万人を超えて過去最高となりました。インバウンド消費も8.1兆円に達し、外国人へ向けた日本国内での取り組みも重要視されています。日本の酒情報館・今田館長によると、観光客が日本で酒文化を体験することが母国での消費につながるとのこと。日本酒を知ってもらい、好きになってもらうことが持続的な拡大になるとし、「買ってもらう」「飲んでもらう」「体験してもらう」仕掛けが進められています。

買ってもらう仕掛け:日本酒の免税

酒税免税制度に登録された酒蔵では、外国人旅行者が免税で日本酒を買うことができるため、観光の立ち寄りでの気軽な購入が可能となっています。さらに成田、羽田、中部、関空の4つの空港の免税エリアで行われている「ニッポンを飲もう! 日本の酒キャンペーン」では、試飲ができるほか、日本酒の飲み方や製法などを紹介しており、帰国前の外国人観光客へアピールできる良い機会となっています。

飲んでもらう仕掛け:居酒屋文化の発信

日本人にとっては身近な居酒屋ですが、この文化自体、実は日本ならではのもの。お酒はバー、食事はレストラン、と区別されているのに慣れた外国人観光客にとっては、お酒と食事を同時に楽しめる居酒屋文化は新鮮に映るようです。居酒屋を海外にアピールすることで、日本酒を飲むきっかけが生まれることでしょう。

体験してもらう仕掛け:酒蔵ツーリズム

観光客の酒蔵訪問は、お土産としての消費行動だけでなく、日本酒をより身近に感じてもらうことにも有効です。酒造りの工程見学や体験を通して魅力を深く知ることができますし、歴史や伝統を知ってサステナブルな取り組みに感銘を受ける人もいるでしょう。

しかし、ただ酒蔵だけをアピールしても、観光スポットとしては吸引力に欠けると思われます。そこで訪日外国人を呼び込むための取り組みとして、酒蔵にほかの観光を組み合わせ、複合的な体験を企画する酒蔵も増えてきました。

<例>

★東京・澤乃井

1702年創業・小澤酒造の酒蔵。レストランや美術館を併設。きき酒体験をしたり、近隣のハイキングルートの中に酒蔵を組み込んだコースを紹介することで、足を運ぶ価値が感じられる仕組み。

★千葉県・飯沼本家

江戸時代・元禄年間から続く。キャンプ場を併設しているほか、季節に応じてブルーベリー狩りや田植え・稲刈り体験等を行っており、家族連れで楽しめる施設。

★長野・蔵人ステイ

佐久市にある創業300年以上をほこる橘倉酒蔵の一角に開業。数日間の蔵人体験ができる人気の宿泊型施設のほか、蕎麦打ち・寿司握りなど、地域で連携したPRを実施。

上記の酒蔵のほか、イチゴ狩りやガラス工房など、地場産業とセットにした呼び込みや、自然環境を生かして地域を観光ルートとして開発するなど、様々な取り組みが行われています。今後はこのような地域全体での観光資源活用や、酒蔵同士の連携がポイントになりそうです。

日本酒輸出の今後の展望

輸出拡大に向け、Sake/Nihonshuのブランディングのほか、正しい知識の普及と認知度の向上に取り組む必要があると、宇都宮理事は強調します。そのため世界のファンダイニング(高級レストラン)へのアプローチや、国際ソムリエ協会とのパートナーシップを生かした教育プログラムの参加など、日本酒を味わうムーブメントとその定着に向けた動きを続けていくとのことです。

まとめ

訪日オーストラリア人観光客数は今年100万人に達する見込みがあるほど増加し、日本への興味はますます高まっています。ナチュラルでサステナブル志向が強いオーストラリアの人々にとって、伝統ある日本酒文化は非常に興味深いもの。触れるきっかけと手に入れる手段さえあれば、すぐにその魅力に引き込まれることでしょう。またオーストラリア人は酒蔵ツーリズムや居酒屋文化との親和性も非常に高いため、インバウンドへの取り組みも有効です。オーストラリアにおける日本酒の輸出額・輸出量はまだ目立ったものがありませんが、今後の伸びしろは大きいと思われます。

The post 日本酒輸出額・量ともに前年超え! オーストラリア市場は? appeared first on サザンクロス・プロモーションズ.

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

その他の記事はこちら

在シドニー総領事公邸でJETプログラム帰国者レセプションが開...

2025年1月23日、日本国内の外国語教育の充実と地域レベルでの国際交流を推進する「JETプログラム」の日本からの帰国者歓迎レセ…

2025年は訪日オーストラリア人100万人達成へ!訪日観光セ...

JNTO(Japan National Tourism Organization/日本政府観光局)主催による訪日観光セミナー・商談会「Japan Roadshow 2025」が…