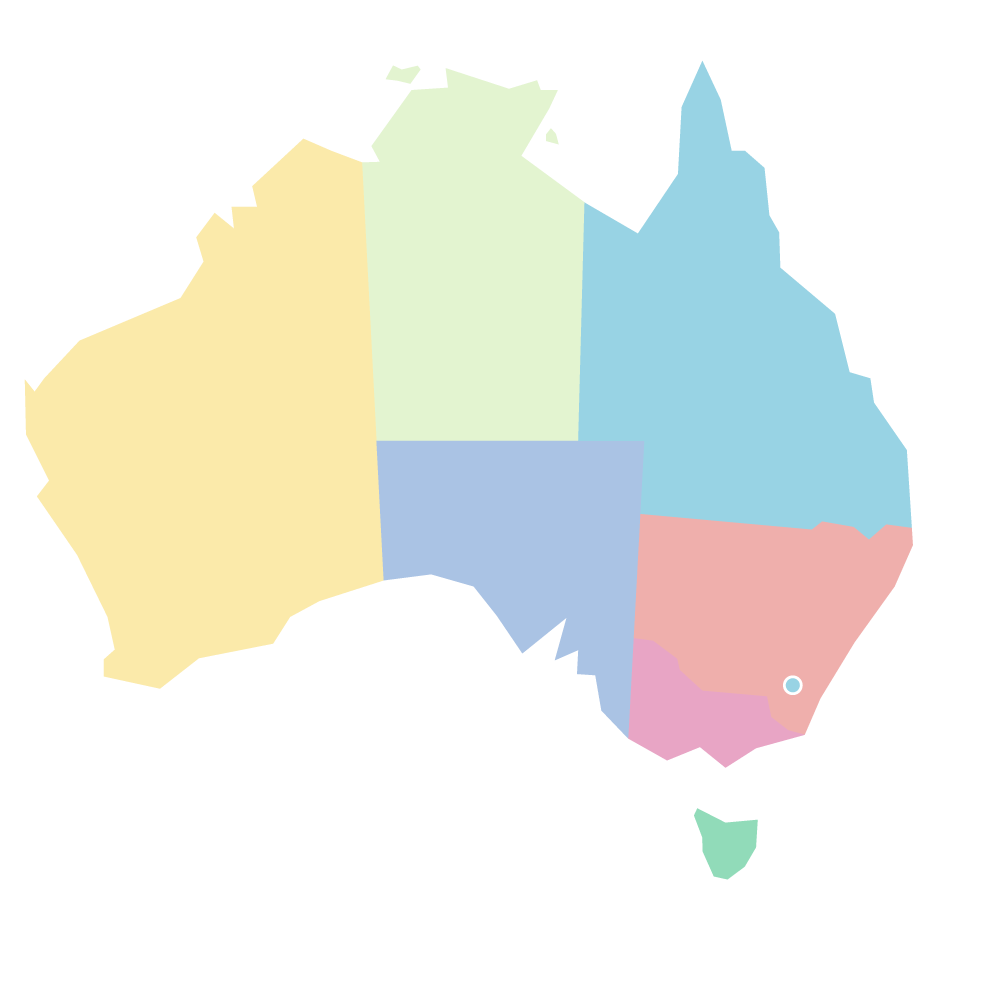

オーストラリア産南洋真珠養殖の歴史

|

オーストラリア産南洋真珠養殖の歴史 オーストラリア北部海岸にはクロチョウ貝、シロチョウ貝の漁場が多く、当時800年代後半にはこれらの貝をボタンの原料として(昔はプラスチックではなく貝ボタン)世界に輸出していた。 鉱山、及び農業ではたくさんの中国人が出稼ぎにきており、真珠貝採取のダイバーは日本の南紀州(和歌山)の人々が多く、ウエスタンオーストラリア州のブルームの町に出稼ぎに来ていた。 当時ブルームの町は約1000人もの日本人がおり、オーストラリアで初めて日本人村を作った。 江戸時代から南紀州の漁民は鯨の漁で生計を立てていたが、明治に入り鯨業ができなくなり、多くの漁民がブルームに出稼ぎに行った。現在でもブルームの町には日本人墓地があり現地で亡くなった日本人を葬ってある。明治4年に初めてお墓が建てられ記録には約900の墓が今でもある。 現在の南洋真珠の養殖生産は、日本が第一次大戦の後、第2次世界大戦が終わるまで、日本の委任統治下にあったパラオ諸島のような赤道直下の島々にも、素晴らしい技術をもたらした。 1907年に真珠養殖がオーストラリア水域で試みられたが、失敗に終わっている。 その後、真珠貝の乱獲により、真珠貝の危機に陥った。そこでオーストラリア政府は35年間の採取禁止令をひき、真珠貝の保護にあたった。 そして1956年には真珠養殖が再開され、現在では南洋真珠の約65%がオーストラリアで養殖されている。

|

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

その他の記事はこちら

【海外ネット事情】現地でインターネットを使いたい! オースト...

海外に行くことが決まったら、忘れずに整えておきたいことの1つが「インターネット環境」。日本で使用しているスマホを、遠く離…

コスパ最強🌟シドニー語学学校を紹介!~IELTS受験予定の方...

今回の記事では、シドニーで英語を学びたいけれど「費用が高い...」「学校に馴染めるか不安...」という方にぴったりの語学…

ゴールドコーストで半年以上勉強したい方に朗報!!$1000の...

$1000の助成金? 2025年5月1日から2025年11月30日の間にゴールドコーストでプログラムを開始する国際学生に対して、Study …