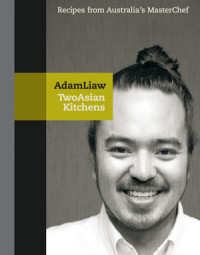

アダム・リアウさん(「MasterChef Australia」優勝者)

1978年、シンガポール生まれ。マレー系中国人の父とシンガポール系イギリス人の母を持つオーストラリア人。幼少期から学生時代にかけてオーストラリアのアデレードで過ごし、一緒に暮らしていた祖母の料理に大きく影響を受ける。16歳の若さでアデレード大学に入学し、法律と理学の学士号を取得、その頃から趣味で料理を始める。大学卒業後、アデレードの法律事務所に就職し、弁護士として国際貿易や会社法などの問題に携わる。2004年に東京へ移り、東京ディスニーリゾートの法務を担当、その後約6年間を日本で過ごす。2010年、料理の得意な素人の中からNo.1を決定するオーストラリアの料理番組「MasterChef Australia」に出演し優勝を果たす。2011年4月にオリジナルのレシピがつまった著書『Two Asian Kitchens』をRandom House社より発売。まもなく自身がプロデュースする居酒屋風レストランをシドニーにオープンする予定。

オーストラリアの人気料理番組「MasterChef Australia」2010年のシリーズで、見事栄冠を勝ち取った中国系オーストラリア人、アダム・リアウ。自身のバックグラウンドを活かした抜群の料理センスはオーストラリアでも大きな話題を呼んだ。はじめは弁護士として歩みだした彼だが、思いがけなく舞い込んできた東京での仕事、友人のレストランで目にした和食の神髄、「MasterChef Australia」への出演など、さまざまな出合いが料理人への道を切り拓いた。そして2011年4月、彼はシドニーで居酒屋スタイルのレストランをオープンする。

『Two Asian Kitchens』

2011年4月発売

Random House社刊

年末は、オーストラリア人らしくクリケットのテストマッチ(国際試合)を見て一喜一憂し、年明けには家族と一緒に中国のニュー・イヤーを祝う。幼少時代から根付いている習慣だ。彼のなかにはオーストラリアと中国両方のアイデンティティが息づいている。

「僕の祖父方の家族は海南(ハイナン)島系中国人(Hainanese)で、シェフだった祖父が中国からマレーシアに移った1920~1930年頃はちょうどイギリスが植民地支配をしていた。たくさんの中国人が移住してきたこともあって、マレー料理が西洋と中国の影響を受けて大きく変わったんだ。ハイナンチキンライス(Hainanese chicken rice)やチャー・クェイ・ティオ(Char kway teow)、カヤ・トースト(Kaya toast)なんかは比較的新しいもので、80~100年くらい前に移民たちがもたらした料理だよ。

僕の家族はマレーシアからオーストラリアに移住してきたんだけど、小さいときに祖母がステーキを焼いてくれたのを思い出すね。祖母はもともとお肉を食べない人で、ステーキも食べたことがないんだけど、オーストラリアではステーキを食べるのが当たり前だからって作ってくれたよ。僕が育ったアデレードにはその当時和食レストランが3~4軒ほどあって、何度も行ってたんだけど、アデレードのような環境では本当に和食を理解することは難しかったと思う。だから日本に行って“ホンモノ”を体験したときはびっくりしたよ」

日本へ渡った彼は、和食のすばらしさだけでなく、食文化そのものにも衝撃を受けたと言う。なかでも印象に残っているもののひとつに食べ物と産地の関係性を挙げた。

「日本は他の国に比べて食べ物と産地が密接なつながりを持ってると思う。オーストラリアの場合、そのフルーツがどこの産地かなんてちゃんと知っている人は半分もいないんじゃないかな。オーストラリアのどこかだろう…ってことくらいは知ってる程度でさ。たとえばオレンジに"南オーストラリア原産"っていうステッカーが貼ってあるのを見て初めてその産地を知るわけ。でも日本人はきっとそのリンゴがどこの産地で、この牛肉はどこの農場のものかってことにもっと気づいていると思うんだ。前にこんなことがあったんだ。ある日僕の上司が桃を買ってきて、それがあまり甘くなかったみたいなんだ。彼は桃の出荷先の農家に電話してそのことを伝えると、桃を送り返してくれたら代わりに新しいものをもう一度送りますって言われたらしい。こんなことってオーストラリアではあり得ないよね。料理と材料、材料と産地の関係は、オーストラリアよりも密接なんだなって思ったね。日本のことを学ぶべば学ぶほど、日本の食べ物についても知識が増えたよ」

「MasterChef Australia」で優勝した“ごほうび”としてシドニーの有名レストラン「テツヤズ」でワークエクスペリエンスを経験。一流店の厨房で料理を学ぶなかで、フードビジネスへの興味が徐々にふくらみ、いつしかシドニーで居酒屋スタイルのレストランをオープンするという計画が生まれたと言う。

「僕の好きな居酒屋料理を思い浮かべながらメニューを作ってみたんだ。でもまずはそのレストランはいったいどういうコンセプトなのかというところから始めないといけないと思うんだ。僕の好きなものを揃えるというよりも、今後レストランをどんな風にしていきたいのかというのを念頭に置きながらメニューを考えるべきだろうね」

著書の出版に続き、

出店を控え慌ただしい日々が続く

彼のお気に入りのひとつ、東京の銀座にある懐石料理の六雁(むつかり)。確固たる哲学を持ち、料理に投影している数少ないレストランが彼に与える影響も少なくない。

「六雁のシェフのひとりは僕の友だちなんだ。そこで出される料理は野菜中心の懐石なんだけど、菜食主義がポリシーでもなく、お肉あるいは特定のものを一切使用しないという厳しいルールがあるわけでもない。ただ、ブロック肉は使い方によって他の食材のうまみを損ねてしまうことがあるから、うまみそのものを引き出すために使わないそうなんだ。こんなこと初めて聞いてびっくりしたよ。そのポリシーに惹かれて食べにいったら、実際にすばらしかったってわけ。レストランの厨房というのはときに戦場化するものなんだけど、六雁はまったく違っていたね。厨房が客席から見える造りになっていて、あわただしく走る人も怒鳴り合う人もいなくて、静かで落ち着いているんだ。そういう環境を目にするのってなかなか面白いものだよ。ビジネスの世界と同様、食の世界にもマネージメント・ポリシーがあるよね。例えば、フランスの厨房は軍隊に例えられるくらい規律が厳しくて縦の関係性が重んじられてる。でも僕が見た日本の厨房は違ったんだ。もちろん縦の関係性もあるんだけど、指示通り正確に行動するだけではなくて、それぞれが自分なりに工夫しながらベストを尽くすんだ。六雁のようなストイックなお店であれ、庶民的な居酒屋であれ、そういう日本のスタイルの方が僕の性に合ってるかもしれないね」

そうした経験を活かして、いよいよ自分の店をシドニーにオープンする。あのアダムのレストランということで各メディアでも大きく取り上げられ、その出店が待たれる。どんな味を、どんなサービスを披露してくれるのか、今から楽しみだ。

この投稿者の記事一覧

その他の記事はこちら

1日限定すべて無料!オーストラリア留学に近づく移民&留学フェ...

オーストラリアの進学を考えている方やビザ相談・キャリア相談がしたい方向け、 iae主催のオーストラリア最大規模エキスポが20…

「今週の相場の焦点」by Joe Tsuda (津田 穣)3...

31 March 2025 ◎<ポイント> ―151円台示現後、今週は148円台に急落、、難しい― ・今週の予想レンジ:148.00-151.00 先…