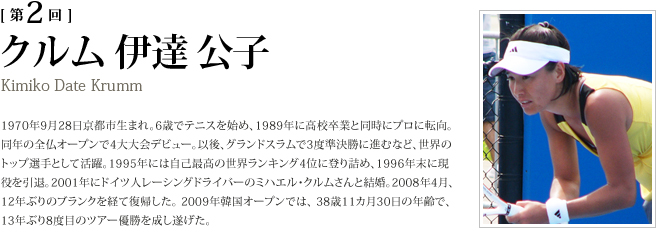

第2回 プロテニスプレイヤー クルム伊達公子さん 1

|

|

|

1990年代、女子テニスのトップ選手として活躍し、シュテフィ・グラフ(ドイツ)やアランチャ・サンチェス・ビカリオ(スペイン)といった大物選手たちと数々の名勝負を繰り広げたクルム伊達公子さん。選手としてピークを迎えていた1996年に突然引退し、テニスから離れた生活を送っていたが、2008年に12年の長いブランクを経て現役復帰を果たした。日々の過酷なトレーニングや厳しいツアースケジュールをこなし、2009年からは世界にも再び挑戦。世界ランキングも日本勢最高の64位(2010年1月11日現在)まで上げており、年齢にとらわれることなく、ひたむきにチャレンジし続ける姿に多くの反響が寄せられている。今季初のグランドスラム(4大大会)である全豪オープンに向けた前哨戦「メディバンク国際」に出場中のクルム伊達さんに話を伺った。 取材・文・写真:飯田裕子 |

|

|

12年のブランクを経て2008年4月に復帰されましたが、復帰決意された理由を教えてください。また復帰2年目を振り返っての感想をお聞かせください。

もちろん12年の間に女子のテニスもパワフルに、そして、スピーディーに変わってきていました。26歳で引退して10年以上経っているので、もちろん年齢からしても当然簡単なことではないということも分かっていましたし、ブランクの期間のことを含めても世界に戻る可能性は本当に0%だったんですけども、最初は日本をベースにして、コートの中で自分の経験というものを若いプレーヤーたちに示せるものや教えられるものがあるのではないかと思い復帰を決心しました。

実際にはランキングというものがテニスの選手には付きまとってくるのですが、ちょうど昨年1月前、全豪オープンの予選にチャレンジできる位置まで来たことによって、世界に目を向けるチャンスがあるという段階になった時点で、「もう一回世界にチャレンジしてみてもいいのかな」という気持ちがだんだん大きくなっていきました。世界にチャレンジするといっても、まさか「100位」というものを突破できるとは思ってもいませんでしたし、この先もまったく見えない状況ではありますが、そもそも「チャレンジが好きだ」ということの延長線上でやっています。どこまでいけるか分からないですれけど、自分の限界も作らずにできるところまでチャレンジを続けてみたいなというのが今の心境です。

実際の復帰はいかがでしたか?12年ぶりのツアーはどのように感じましたか?

世界にチャレンジしてからは、当然ながらパワーテニス、スピードテニスというものに苦しむ結果になりましたが、それも時間をかけながら少しずつ順応できるように、やっとなってきたところかなと思います。

1度目の現役時代に比べて、今のほうが「ここが良くなった」と感じられる部分はありますか?

スピードに対する自分自身のフィジカルの強化ができてきたので、そのパワーとスピードに対して順応できるようになってきました。目も慣れてきたので、身体が反応することはもちろんですが、目も反応できるようになってきたのが大きな違いだと思います。

昨年は韓国オープンでツアー優勝されましたが、その感想はいかがでしたか?

WTA(女子テニス協会)ツアーでは初戦突破がなかなか難しい中でいきなりの優勝でしたが?

本来は目指していたところの大会ではなかったのですが、急きょ本戦に入れるという連絡が入り、中国から飛んで入ったような状況でした。気負わず、その後日本での試合がいくつか控えていたので練習がてらと思って臨んだ結果が優勝という形になりました。それまでWTAでの1回戦負けが続いていたので、やっと1回戦をクリアできたことで、自分のそれまでもやもやしていたものがいっきに跳ね除けられたという部分がありました。当然自分自身にとって大きな自信になりましたし、WTAのトップ100にいる選手たちが(私を)見る目もそこで変わってきたと思います。

今季を迎えるにあたり、どのようなトレーニングを積んでこられましたか?

今回は、非常に短いシーズンオフでしたが、オフの間はVO2Max(最大酸素摂取量)を上げることがとても必要な時期ということで、かなり陸上系の中距離から最終的に短距離のスピードのトレーニングに切り換えてから現地に入ってきました。

この投稿者の記事一覧

その他の記事はこちら

顎の症状は胸郭出口症候群の現れのひとつか?

The post 顎の症状は胸郭出口症候群の現れのひとつか? first appeared on Metro Physiotherapy.->全文はこちら

コスパ最強🌟シドニー語学学校を紹介!~IELTS受験予定の方...

今回の記事では、シドニーで英語を学びたいけれど「費用が高い...」「学校に馴染めるか不安...」という方にぴったりの語学…